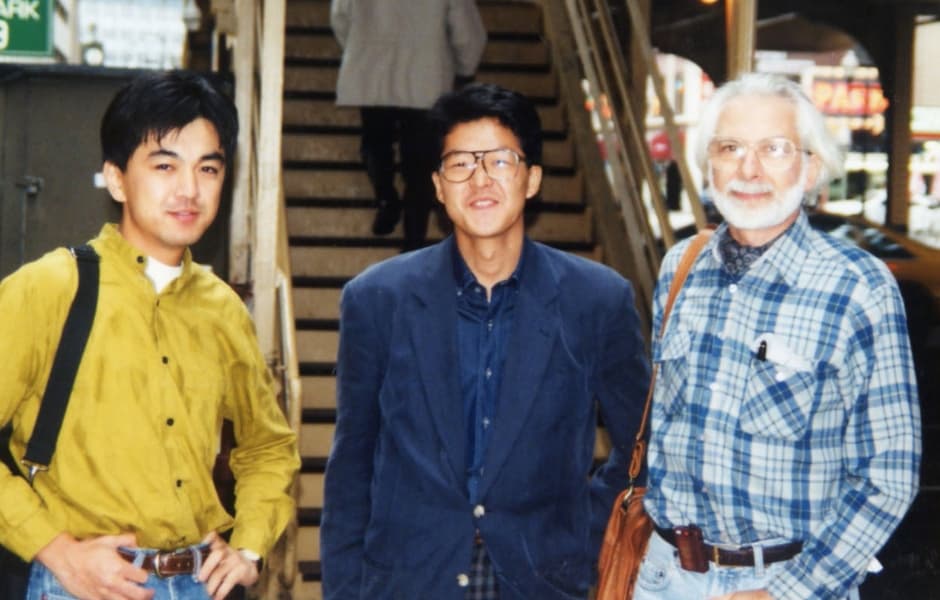

椎名 浩昭 先生

1985年卒業。米国・カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学などを経て、2012年に泌尿器科学講座教授に就任し、当院初の手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を用いた手術を行う。副医学部長、附属病院副病院長などを経て、2021年より附属病院病院長。専門分野は腎移植、腎血管外科、血液透析、泌尿器がんの拡大手術。泌尿器科専門医・指導医、移植認定医、腎移植認定医、ICS、医学博士。島根大学理事。山口県出身。

モットーは「利他行」。